動画配信が盛んになって、個人でも所有者が増えたマイク。ですが、1000〜5000円程度の安価な製品を使っている方が多い印象を受けます。

最初は安いもので済ませるという考えでしたらそれもありだと思います。ですが、良いマイクは扱いやすく、音も良いです。慣れてきたらきちんとしたマイクを購入するべきだと私は思います。

この記事ではマイクを選ぶためのポイントをまとめてみました。

音について

なんといっても音質は非常に重要。マイクの音はネットで動画を検索して聞いてみるのが最も手軽な手段です。

英語圏ではマイク比較という意味で「Shoot Out」という単語が使われています。Youtubeで「(気になるマイクの型番), shootout」で検索すれば大概のマイクは出てきます。

サウンドハウスというネットショップでは、実際にそのマイクで収録した音源を掲載してくださっています。こちらもぜひ参考にしてみてください。

1つ注意点ですが、「比較するときは必ず音量を同じにする」ことを徹底しましょう!

ここでいう「同じ」とは、ボリュームを同じにするのではなく、聴感上で同じ音量になるようにということです。収録環境やマイクの特性、楽器との距離の微妙な違いでボリュームを同じにしても、聴こえ方は違ってきます。

さらに、小さい音でも音がクリアに聴こえるかも確認しましょう。これで音抜けの良さがわかります。

ダメなマイクだと音量を小さくした段階で演奏が聞き取れなくなります。ナレーションであれば何を言っているのかがすぐに聞き取れなくなります。

楽器店などで置いてあるものがあれば、視聴させてもらっても良いでしょう。

レビューにとらわれずに、自分の好きな音を探してみてください!

マイクの駆動方式

ひとくちにマイクといっても、その種類は様々。用途によって向き不向きがあるので、形状と駆動方式の違いは覚えておきましょう。

マイクは駆動方法から2種類に分けられます。

ダイナミックマイク

振動板が振動→磁界の中をコイルが動く→音が電気信号になるという単純な仕組みのマイクです。身の回りにあるスピーカーと同じ方式です。

コイルが動くことから、ダイナミックマイクはムービングコイル方式と呼ばれることがあります。

ちなみに画像のマイクは、私イチオシのボーカルマイクでTELEFUNKEN(テレフンケン) M80といいます。

コンデンサマイク

フィルム状のコンデンサに電圧をかけておき、フィルムが振動すると中の電荷が変化することで音声を信号に変換する、ちょっとだけ原理が複雑なマイクです。

ダイアフラムに電圧をかけるため、ファンタム電源が必要になります。ファンタムが必要ないものもあり、こちらはエレクトレットコンデンサと呼ばれます。

ダイナミックマイクより耐久性がないので、あまりラフに扱うことはできません。

この他リボンマイクと呼ばれる方式があります。古くからある方式のマイクで、自然な聞き心地から再評価されるようになりました。

ダイナミックとコンデンサの違い

⑴集音特性

- ダイナミックマイク・リボンマイクは距離の2乗に比例して小さくなる

- コンデンサは距離に比例して小さくなる

つまりダイナミックマイクよりコンデンサマイクの方が遠くの音を集音できます。このため、空調や車の音などが入りやすくなるので、防音できていない部屋には適していません。

⑵音色・周波数特性について

一概には言えませんが、コンデンサマイクの方が高域特性は有利です。ギターやシンバルなどの高域成分を含む楽器の録音では音に差が出てきます。

低域は振動板の重さの違いから、コンデンサは立ち上がりの鋭い音、ダイナミックはコンプレッサーでアタック成分が除かれたような音になります。

どちらが良いということはないので、使用するシチュエーションに合わせて選ぶことになります。

ダイアフラムの大きさの違い

ラージダイアフラム(ダイアフラム径:1インチ程度)

- 低域の再現性が良い(ダイナミックレンジの広い集音ができる)

- 20kHz以上の超高域までは集音できない

- 大型化しやすい

主に中低域がメインでダイナミクスの大きい楽器の収録などに用いられます。

スモールダイアフラム(ダイアフラム径:1/2インチ以下)

- 低域のダイナミクスが少なく、詰まったような音になる

- ダイアフラムの質量が軽いため、応答速度が速い(シンバルなどに向いている)

- 高域特性においてラージタイプより有利

- 小型化しやすい

高域がメイン・立ち上がりの速い楽器に向いています。また、測定マイクについてはダイアフラムの小さいマイクが用いられます。

指向性

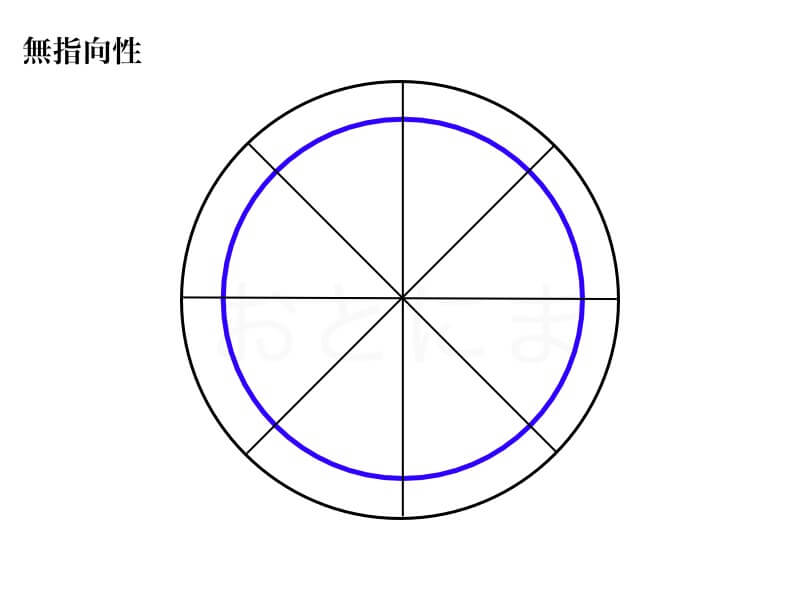

指向性とは集音出来る角度のことです。

無指向性

指向性がない、つまり全方向の音を拾うことが出来るマイクです。録音や、近接効果(マイクとの距離が近いと低域がブーストされる現象)を発生させたくない時に使われます、S/Nの悪い部屋での集音には向いていません。

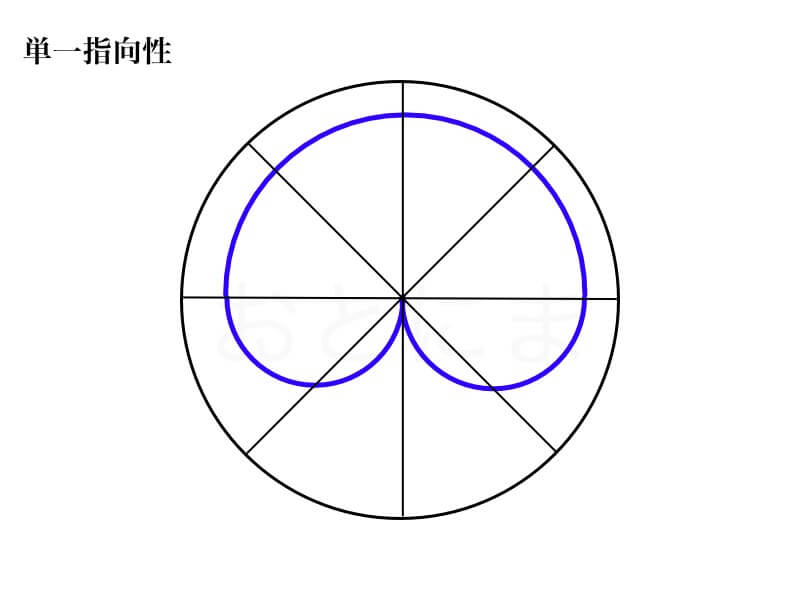

単一指向性

集音できる角度がマイクの前面だけになるように調整されたマイクのことをいいます。ボーカルマイクやPAに使うマイクの多くは単一指向性です。便利な一方で近接効果が起こることを意識する必要があります。

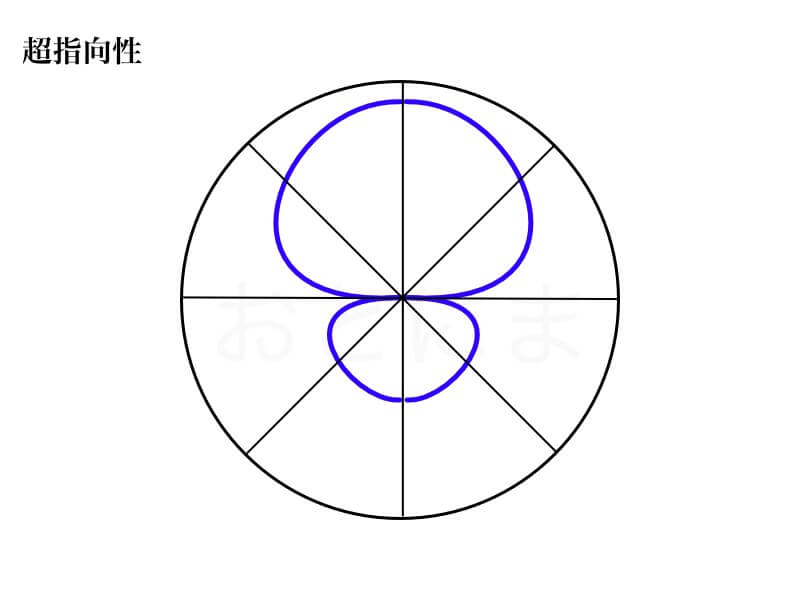

超指向性

指向角度がさらに鋭い単一指向性のことです。近接効果も通常の単一指向性のマイクより強いです。ピンポイントにしか集音ができない分、より遠くの音を拾うことができるため、ロケなどで使用するガンマイクなどは超指向性のものが用いられています。

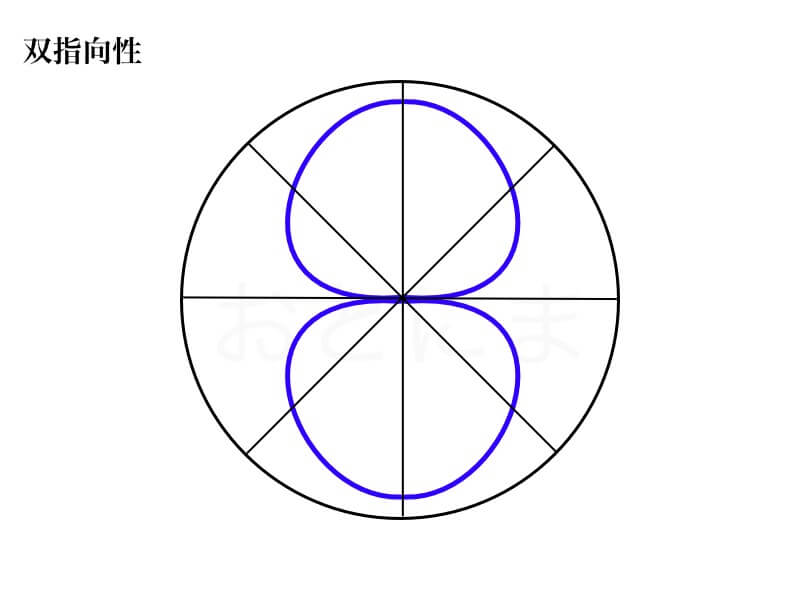

双指向性

その他ちょっと特殊なものとして双指向性があります。

リボンマイクに多い方式で、指向性が前後に伸びているためこういう風に呼ばれます。

その他

細かく分ければ他にも色々とあります。以下のサイトが詳しくまとめてくれています。

広告

周波数特性

マイクの周波数特性はメーカーサイトの仕様を確認しましょう。

フラットな特性のものもあれば、機種によってはあえて特性をフラットにしないで特定の楽器に特化させているモデルがあります。

例えば…

- 10khz付近がブーストされている→シンバルの使用を想定しているのかな?

- 2〜5kHzがブーストされていて、低域が早めに(150hzあたりから)ロールオフしている→近接効果が発生するボーカルに特化した設計になっている。などなど

「特性表なんて何の役にも立たない」という方もいますが、そういう人はたいてい定番マイクしか使いません。きっと感覚的にしか理解できていないから、知らないマイクの良い・悪いを判断できなくてそうしているのだと思います。

新しくても優秀なマイクは日々開発されていますので、理詰めで判断できるようにしていた方がいいと思います。ネットで買うときも事前にある程度の見当がついて便利ですよ。

はじめの一本はフラットな特性のマイクがいろいろ使えて便利ですが、2本目以降はキャラクターの違うものを何種類か持っておくといいでしょう。

感度

見落としがちなのがこのパラメータ。値が小さいと感度が高く、大きいと感度が低いです。間違えやすいので注意。

気をつけたいのは、ソースによって最適な値が違うこと。

- 音量が大きいもの(楽器・ボーカルなど)→感度の低いマイクを選ぶ(目安:50dB前後)

- 普通の人の会話やアコースティック楽器の録音→感度が高いマイクを選ぶ(目安:40dB以下)

ボーカルマイクとして有名なSM58というマイクがありますが、最近イベントや記者会見時にトークマイクとして見かけることが多くなりました。

でも実は、感度が56dBとあまり高くないので、あまり声を張らない人には向いていません。普通の大きさの声を拾うのが主な用途であればもっと感度の高いマイクを選ぶと良いでしょう。

逆に、音の大きな楽器の場合は感度の低いマイクにしないと耐圧オーバーになります。

形状

ハンドヘルド

よく見かけるタイプのマイクです(この形状はSM58が元祖です)持ちやすい形状で、ボーカルマイクに限らず広く採用されている形です。最初に持つのであればこのタイプが一番無難でしょう。

ラージ

ダイアフラムが大きいため、このような形状になります。コントラバスなどの低域メインのソースはもちろん、可聴範囲全体を満遍なく集音できるため、録音全般に向いています。

ペンシルタイプ

名前の通り、筒状になっています。シンバルマイクに多い形です。やや低域を切りつつ集音したい時向け。

低域がカットされることによってカブりを抑えることができる・ルームノイズの低域成分を拾わないようにするなどの効果が期待できるため、使いようでは非常に役に立つマイクです。

タイピンマイク

ピンマイクとも言います。マイクを目立たせたくないときや、両手を使いたいとき向け。よく似たものにラベリアマイクがあります。ピンマイクと比較してダイアフラムがすこしだけ大きいです。

ハンドヘルドマイクを買うなら

ほとんどの方が最初に手にするのはハンドヘルドタイプのダイナミックマイクでしょう。何にでも使えて扱いも楽ですから。

ということで、ハンドヘルドマイクを買うときのポイントを書いておきます。特に安いものでは以下のような問題が起きて、音質以前に使い物にならないことがありますので注意してください。

ハンドリングノイズが少ないこと

- 廉価なマイクはグリルが軽くてチープで、ボディがガサガサしていることが多いです。

- グリルの質が良くないと、グリルが何かに当たったときに不快なノイズが発生します。触った感じがしっかりとした金属質のものが望ましいです。

- また、ボディの塗装がガサガサしていると、持ち替えた時にその音がノイズとして入ってしまうこともあります。手に持った時にしっとりフィットするようなものが良いでしょう。

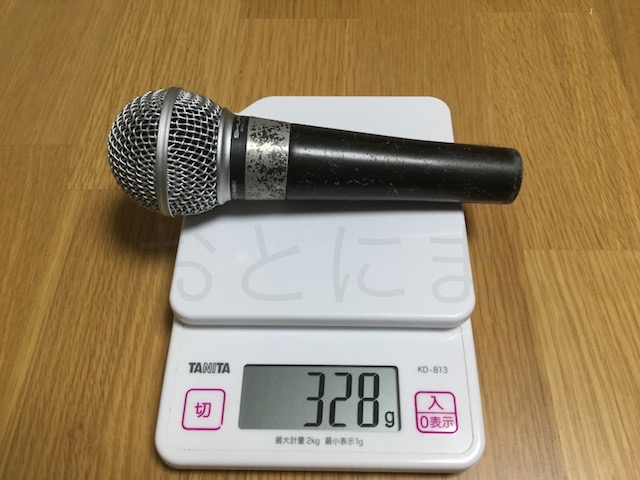

重すぎず、軽すぎない

よく使われるShureのSM58が330gです。これを基準に考えましょう。

- 250g以下は軽すぎて、ハンドリングノイズが増えるおそれがあります。

- 350g以上になるとマイクを持ってパフォーマンスする人にとってはちょっと重たいかもしれません。

ショックが乗らない

演者にオンオフさせるためにスイッチ付きのマイクを購入される場合もあると思います。安価なマイクは切り替え時に「ボッ」と音がしてしまいます。店頭で確認してショックが少ないものを選びましょう。

以上の点が最低条件です。

まとめ

新しいマイクを買う時には、

- 駆動方式(ダイナミック or コンデンサー)

- ダイアフラムのサイズ

- 指向性のタイプ

- 周波数特性

- 感度の大きさ

- サイズ・形状

- 重量

これらの項目を考えながら、用途に応じて音質の良いマイクを選ぶようにしましょう。高いものを買っておけば正解ということはまずありません。

最初に持つのであればダイナミックのハンドヘルドタイプのものを1万円台から選ぶのが無難かと思います。定番ではありますが、Shure SM58は丈夫で音のバランスもいいため初めの一本に最適です。

Shure SM58は個別の記事がありますので、よければそちらもご覧ください。

慣れてきたらタイプを絞って、用途にあったものを選んでみましょう。

「〜用マイク」とか「〜向き」という文言を見かけますが、別にそれ以外に使ってはいけないわけではありません。使ってみていい音がするのであれば、どんなマイクでも大丈夫です。

自分にあった一本を探してみましょう。