オーディオアナライザーソフトREWを使った測定を行なっていく上で、基準となるスピーカーがあると他のスピーカーと比較をすることができます。

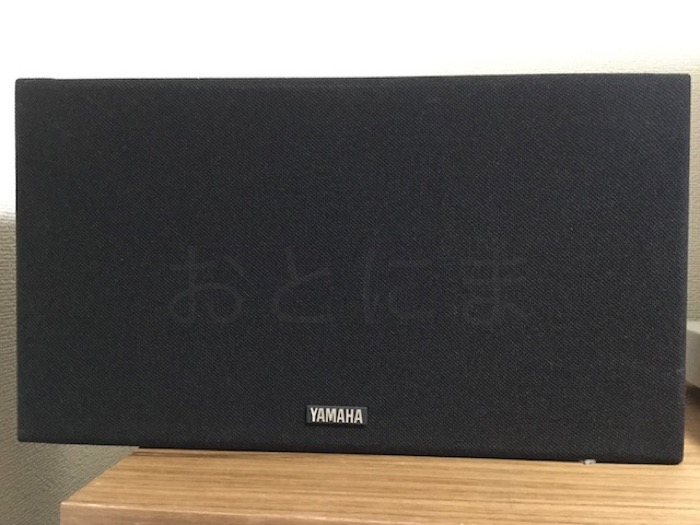

私の家にはNS-10M(以下10M)というとても有名なモニタースピーカーがあるので、今回はこのスピーカーを測定してみます。

NS-10Mとは

1978年に販売されたYAMAHAのスピーカーで、若い世代向けのスピーカーとして販売されました。

ところが、若い世代をターゲットにしていたはずが、レコーディングエンジニアの間で人気が出てしまい販売方針を変更。以後細かいバージョンアップを繰り返しながら、30年に渡ってスタジオの定番であり続けたスピーカーとなりました。

当時は経済成長の真っ只中。大型だったオーディオ機器が、居住スペースが狭くなっていくのに合わせて徐々に小型化していった時期でした。今でこそ家に置くには少し大きく感じる10Mですが、当時はコンパクトなスピーカーとして売り出されていたそうです。

人気の理由はフラットな特性と応答特性の良さ。このため細かい音がつぶれることなく再生され、リニアリティも優秀、正確なモニターをすることができました。

2001年にスピーカー本体の販売を停止。ウーファーの材料としていたパルプの供給が困難になったため、(確か)2012年に部品の供給も終了しました。

外観・仕様

外観

10Mは何度かのマイナーバージョンアップをしていて、私が所有しているのはNS-10MCと呼ばれる3代目の機種です。たまたま未開封品が手に入り、3年ほど使っています。

・MCは天井からの吊りかけができるように、側面に金具が取り付けられるようになっています。他の仕様は10M Pro、10M Studioと同じです。

・横向きにして使用されることが多かったため、名前の印字が横向きになっています。

純正でグリルがついてきますが、付けると音がこもるため、あまり使いません。外して使うのが一般的です。

10M最大の特徴である、パルプでできた真っ白なウーファーユニット、JA1801A。立ち上がりの速さは抜群で、キレのいい音です。

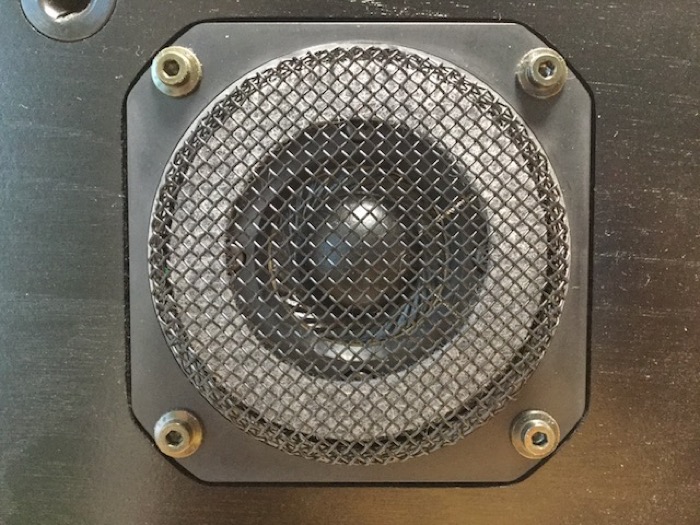

ツイーターユニット、JA0518A。初期の無印NS-10Mは高域がキツく、ツイーターにティッシュを貼って対処していました。

このタイプはツイーターの周りにスポンジが貼ってあって、高域のキツさを軽減させています。

カタログ仕様

- 再生周波数帯域:60Hz〜20kHz

- 許容入力:PROGRAM 60W MAX 120W

- 公称インピーダンス:8Ω

- 出力音圧レベル:90dB SPL(1W、1m)

- クロスオーバー周波数:2kHz

- エンクロージャー:10.4ℓ 密閉ブックシェルフ方式

- 外形寸法:381.5mm × 215mm × 200.5mm

- 重量:6.5kg

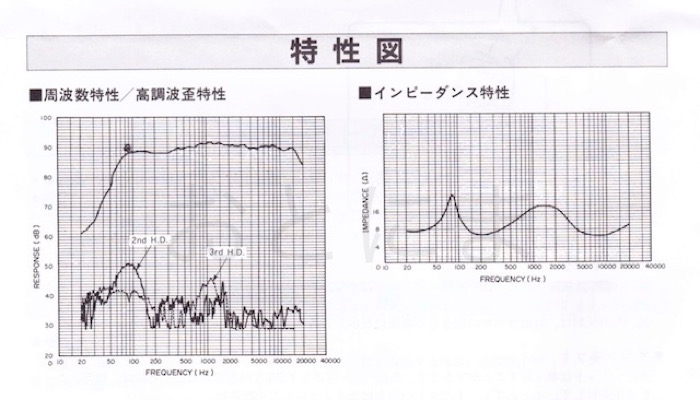

カタログスペック

取扱説明書についていた特性図です。ちょっと読みづらいですが、60Hz〜20kHzが3dB以内、ひずみ率が1%前後ときれいな特性になっています。インピーダンスは2way方式としては真っ当な数字です。

インピーダンスは今回測定しませんが、周波数特性については実測値と比較していきます。

広告

実測値

測定環境

- 使用ソフト:REW (Room EQ Wizard)

- オーディオインターフェイス:MOTU 896HD、ソフト内校正データ適用済み

- アンプ:YAMAHA PC-1000

- マイク:Dayton Audio EMM-6、ソフト内校正データ適用済み

- 測定方法:こちらの記事をご覧ください。

※今回はマイクとスピーカーの距離を20cmで測定しました。

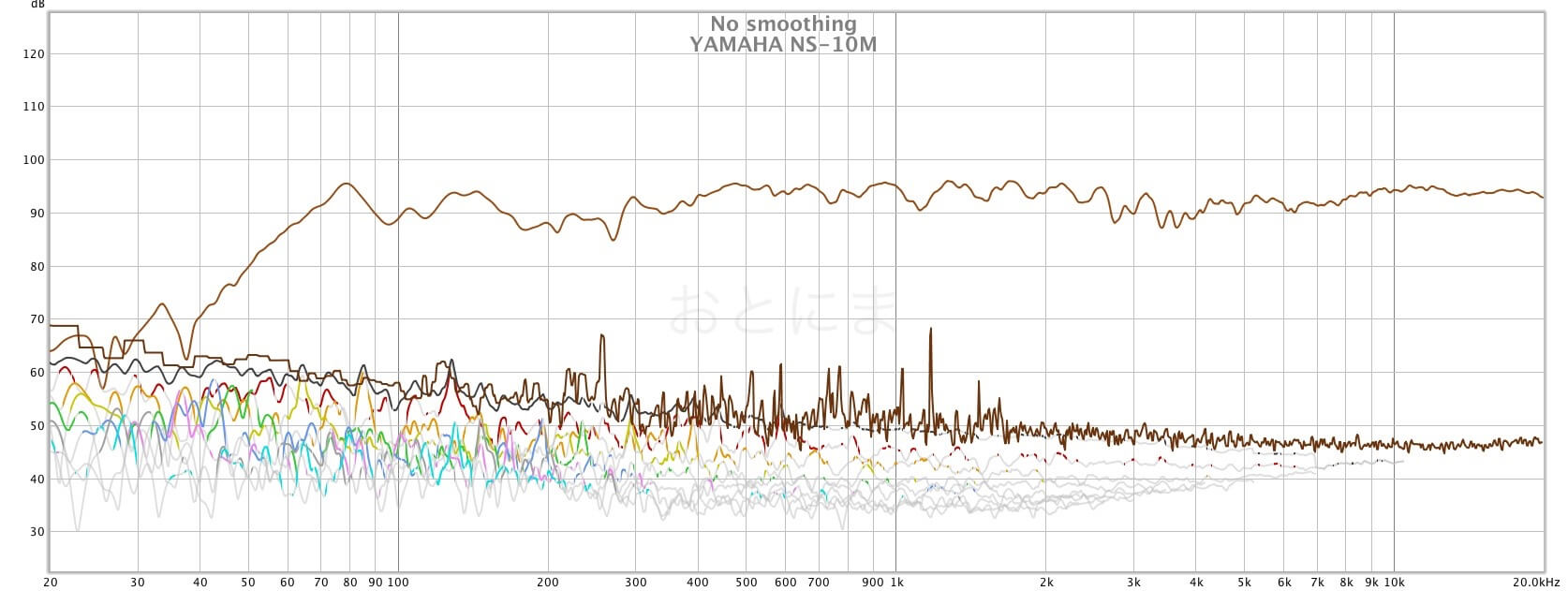

周波数特性

部屋の環境も良くないのでカタログスペック通りとはいきませんでしたが、概ね60Hz〜20kHz区間が±5dB以内に収まっています。

カタログでは15kHz以上はロールオフしているように見えるのですが、測定結果は思ったよりも落ち込んでいない印象です。

2-5kHz付近で、左右とも気になるディップがあります。後述の位相特性と比較しても、この辺りでクロスオーバーの影響がありそうです。

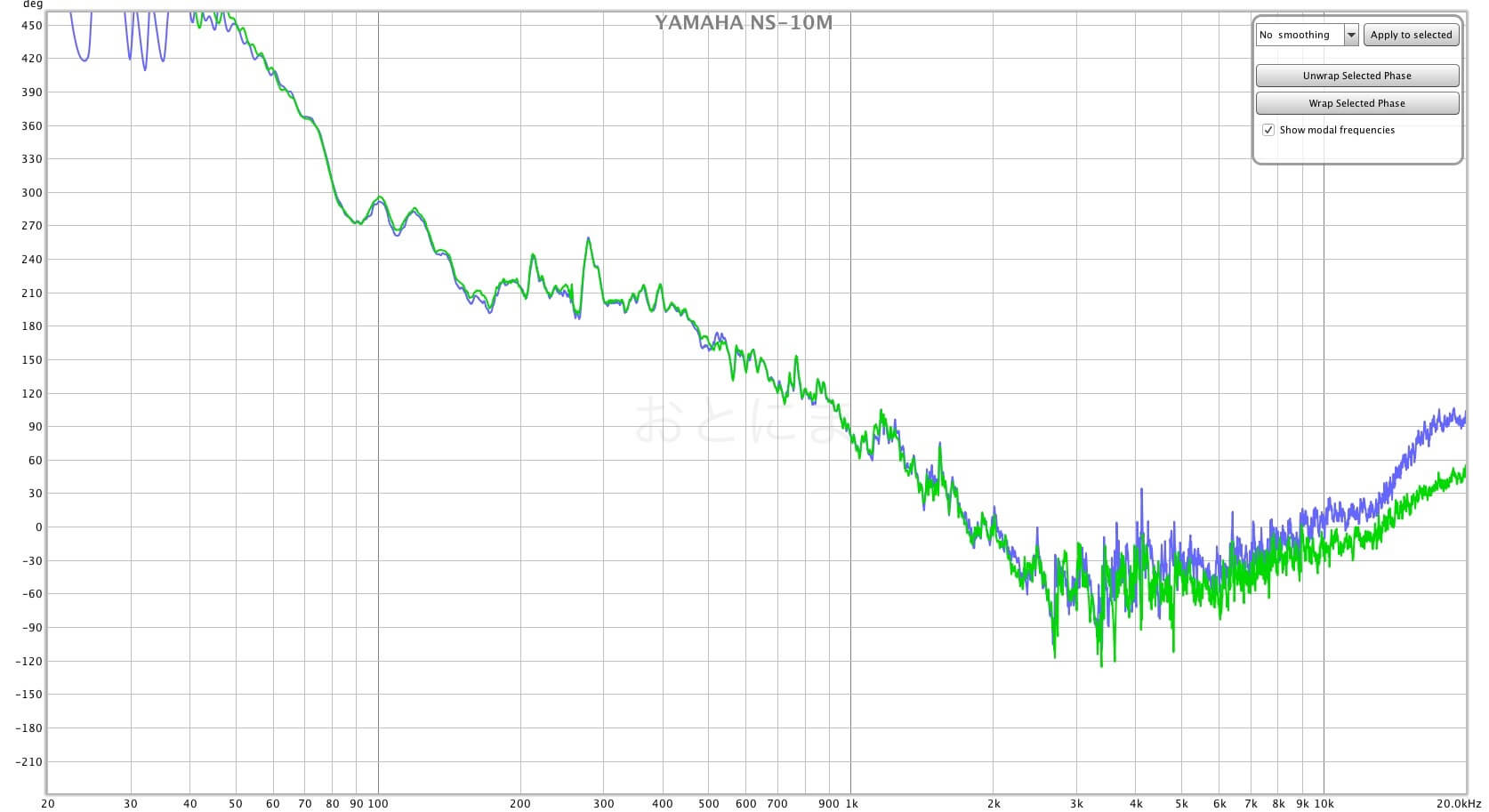

位相特性

低域-2kHzあたりまでは素晴らしいペア特性です。

が、やはり2-5kHzで激しく変動し、その後は緩やかに左右差が出てきます。

設計された時代から考えても、15kHz以上の高域については、あまりシビアに追い込んでいないのではないかと考えられます。

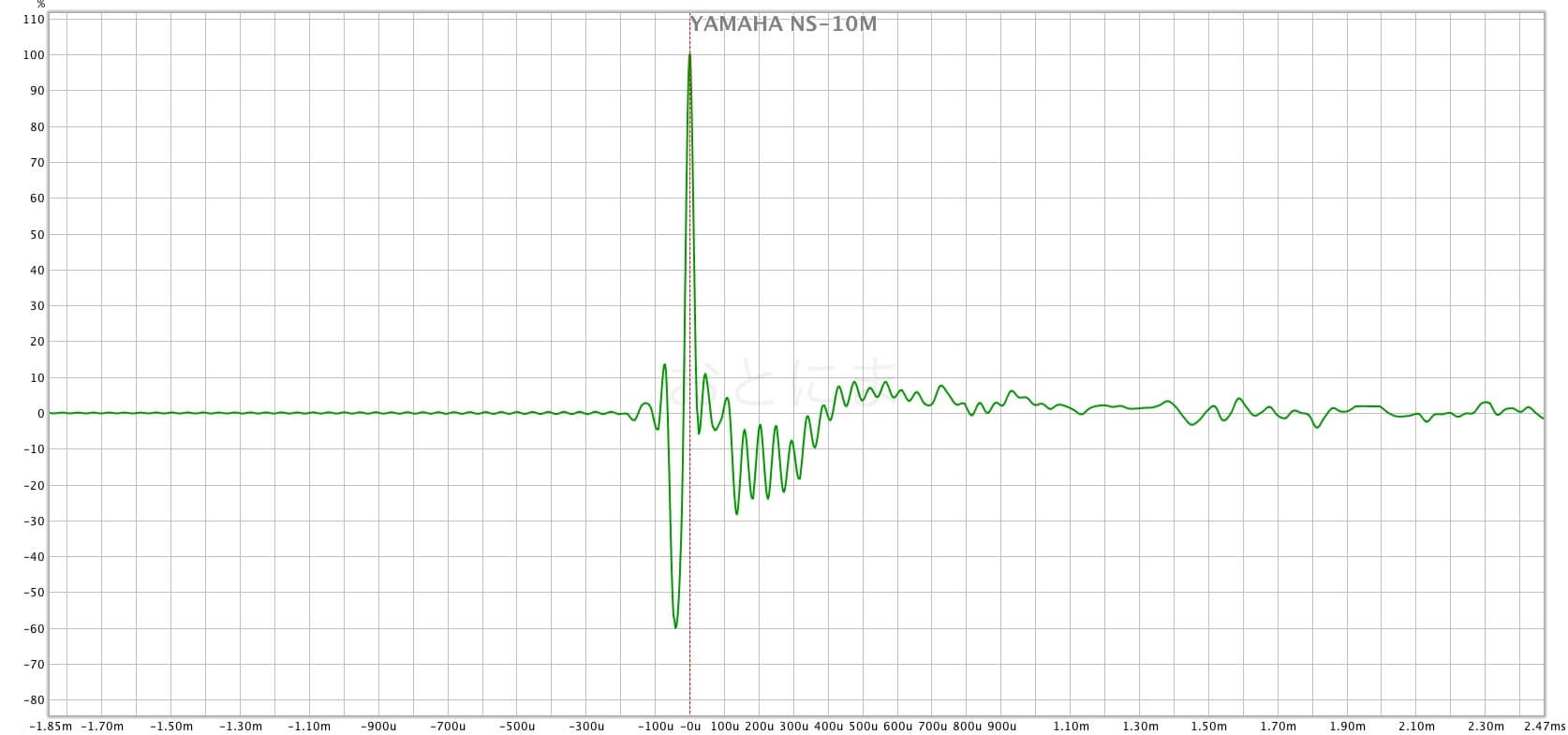

応答特性

100μ秒以内で収束しています。100μ秒以降の波形の盛り上がりは、エンクロージャーの共振による鳴きが発生していると考えられますので、純粋な応答特性は非常に早いと考えることができます。

パルプ製コーン紙が手に入らなくなったのが残念です。

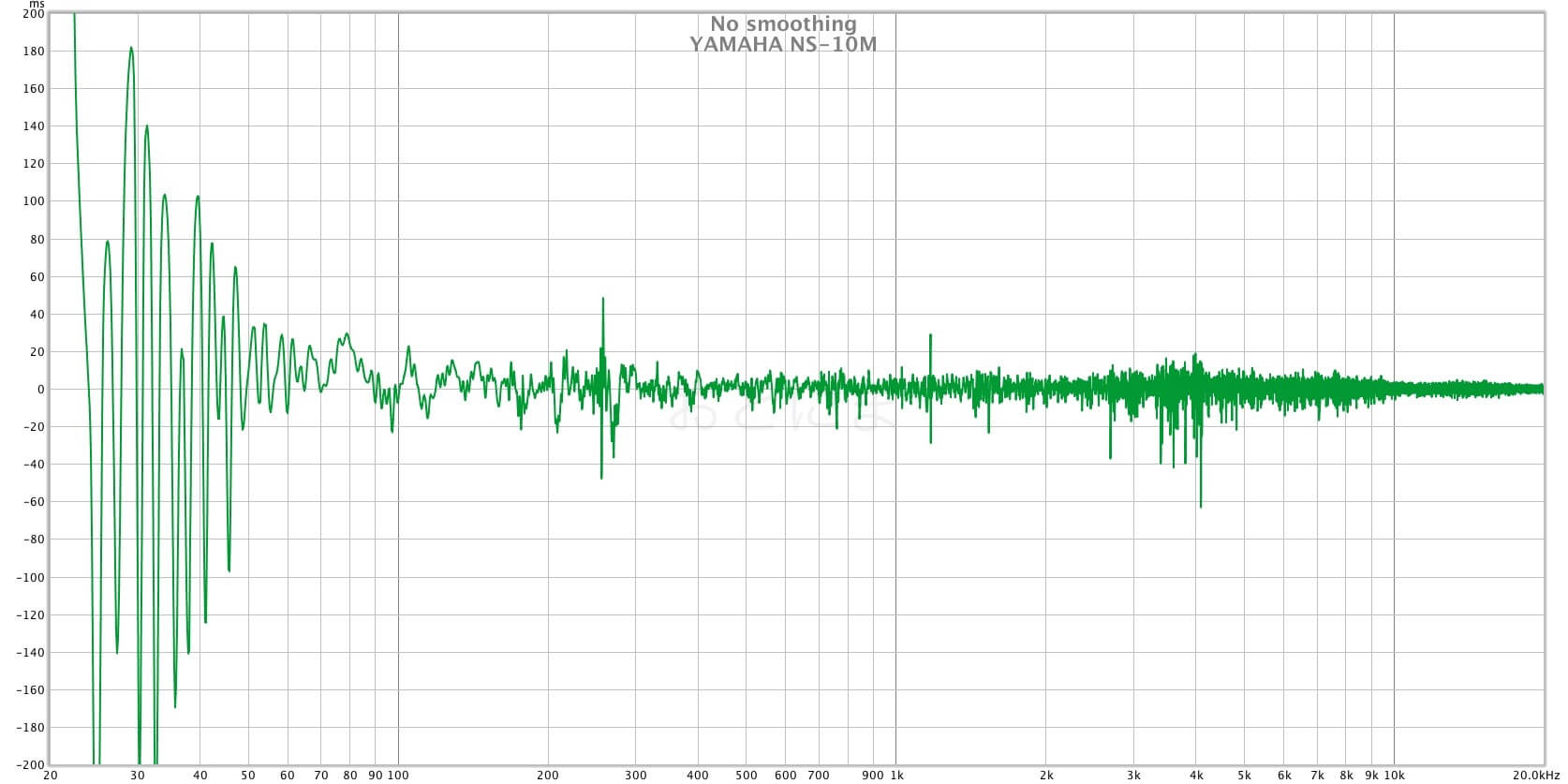

全高調波歪率

カタログスペックとよく似た特性になりました。60Hz〜20kHz区間で1%前後となっています。

群遅延特性

群遅延に関してはおおむね綺麗な特性ですが、やはりクロスオーバー周辺では変化が確認できます。

まとめ

- 周波数特性は問題なくフラット

- クロスオーバー(2kHz)付近から高域にかけて位相の乱れに注意が必要

- 応答特性は非常に良い

と、聴いた印象通りの結果となりました。やはり決め手は立ち上がり・下りの良さでしょう。非純正ながら海外では交換ユニットの販売も行われているので、まだまだ他に乗り換える気はありません。修理しながら使っていく予定です。

また、本ブログでREWを使ったスピーカー測定をする際には、このスピーカーを基準に評価をしていこうと考えています。

GENELECのスピーカーとの比較もしてみました!